网民“白发如雪”说:“中央投入的4万亿资金大部分用于基础设施建设,涉及百姓的切身利益。请代表委员们多想想办法,不要让这些项目在招、投标和建设过程中出现‘蛀虫’。”

资料图片:2008年8月30日,合肥市长江路二小六年级(2)班的学生领到新课本。根据国务院决定,从2008年秋季学期开始,在全国范围内全部免除城市义务教育阶段学生学杂费。这是继农村义务教育经费保障机制改革后,又一项重要民生工程,将惠及全国城市中小学生2821万人。新华社记者李健摄

四盼:教育公平

教育是历年两会的热点之一,目前承载着亿万国民期待的“国家中长期教育改革和发展规划纲要”已面向社会征求意见,虽然改革涉及诸多方面,但是被网民提及频率最高的还是教育公平。

网民“人民子弟兵”说:“与城市相比,农村的教育资源实在太缺乏了。希望国家将农村教育视为重中之重,为农村的孩子留住一支优秀的教师队伍,让他们‘有学上、上好学’。”网民“酒醉狂歌”说,政府应该加大对教育的投入,把教育资金向贫困地区倾斜,向非重点学校倾斜。

许多网民指出,能否培养出祖国的栋梁之材不在学校规模,而在教师。网民“粉色栀子”是江苏南通的一名乡村教师,在她看来,提升教育质量有两个办法:一是提高教师工资,让他们有能力购房养家,调动他们的工作积极性;二是实行教师无校籍管理制度,让教师在城乡、重点校之间相互交流,使优秀师资得以合理流通和配置。

一直以来,择校费、借读费牵动着千家万户。网民“斜风细雨”认为,各种巧立名目的收费实际上成了教育腐败的温床,建议取消这些费用。

网民“为人家长”在留言中表达了期盼教育公平的殷切之情:“教育是民族振兴的基石,不要再让农民工为子女异地上学交费而发愁,不要再让贫困学生因家庭负担而离开校园。请给每一个孩子接受良好教育的机会,因为,他们是祖国的未来。”

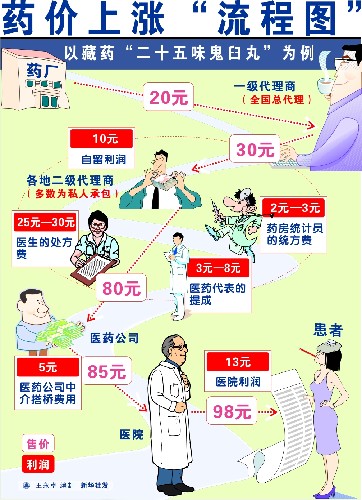

药价上涨“路线图”新华社发

五盼:医疗改革

“千呼万唤始出来”,作为与百姓生活密切相关的一项浩大工程,新医改方案即将出台。能否就此解决百姓“看病难、看病贵”的问题?网民充满期盼。

“大江东去”说:“只有建立经费保障、增长机制,对医护人员实行激励和约束并行,才能真正确保百姓在减少医疗费用支出的情况下,享受到医疗硬件设施改善、服务质量提高的实惠。”网民“我爱我家”提出了最想解决的两个问题:一是公立医院高收费;二是医院以药养医。

“看病难”究竟难在哪?“看病贵”又贵在哪?身为医生的新华网民“aaa愿望”给出了其中一个答案:“我是从事结核病防治的,由于当地政府投入资金严重不足,至今我们医院的基础设施仍然十分破旧,医院的发展及所有职工的工资还得靠自己来创收。院领导只好每年给我们下达任务指标,而这一切就不得不从患者中索取。”

网民“绿野仙踪”指出了以药养医的症结:“当医生收入与工作数量挂钩(比如开药单和化验单),就很难杜绝医院乱开检查单和药品。”

2008年12月同比下降0.4%,全年涨幅比上年回落1.1个百分点,但70个大中城市房屋销售价格比上年仍上涨了6.5%,。(资料图片)

六盼:住房保障

住房是关乎百姓幸福指数的一项基本民生问题,网民期盼能让更多的百姓“居有其所”,并在留言中献计献策。

在中央出台的扩大内需十项措施中,加快建设保障性住房被列在首位,意味着保障性住房的市场供给量将大幅增加。虽然,对于许多买不起房的百姓而言,这无疑是一个好消息,但是也有网友反映限价房、廉租房位置偏僻,离市区较远,交通极为不便。

网民“一江春水”说,全家人的最大心愿就是能住得宽敞些。“我们全家五口人至今还同住在一套只有50多平方米的二居室里。北京‘两限房’基本都在五环以外,社区配套不健全,价格也超出预期,要是政府能多盖点交通便利、配套设施齐全、普通市民也买得起的‘两限房’就好了。”

网民“老大妈”认为,许多急需购买第一套住房的家庭处于事业成长、财富积累的阶段,家庭负担较重。她建议,政府为“夹心阶层”群体提供一些过渡性住房,等他们有能力购买商品房时再搬离,把这些住房让给后面需要的人。

网民“天天向上”的疑问则代表了多数年轻的购房群体,“我听说现在对经济适用房的建设面积进行了严格限制,那么住房数量会不会相应增多?能否分配到真正急需房源的百姓手中?”