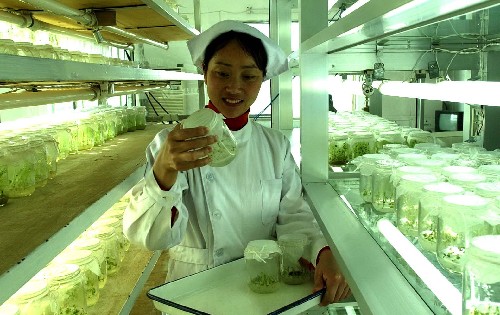

乌兰浩特市的农业科技人员在检测高产粮食种子(2007年7月26日摄)。新华社记者李欣摄

共同描绘幸福景

“当年的乌兰浩特,只是一个大村屯,满眼都是土房和茅草房,哪像现在想找一座土房太不容易了!”77岁的乌兰浩特市市民扒克扒见证了当年内蒙古自治区的成立和乌兰浩特60年的变迁。

内蒙古自治区成立伊始,百废待兴。自治区首府呼和浩特(原称归绥)城内,只有一辆公共汽车,主要交通工具是骆驼和马车。1947年,内蒙古粮食产量仅有18.45亿公斤,牲畜年末存栏仅852万头(只)。并且,几乎没有像样的工业,仅有农具修造、照明发电、民用采煤、木材采伐、皮毛和粮油加工等小厂和手工作坊600多家。

“当时,内蒙古连铁钉都得从外省调!”扒克扒说。

刚刚诞生的新中国,尽管国力有限,但中央人民政府还是不断调遣人力物力财力,出台优惠政策,支持内蒙古的建设。医院、畜牧兽医站、学校、科研机构等陆续建起来;包头钢冶炼和机械制造工业、内蒙古大兴安岭森林工业及畜产品加工工业等系列企业,如雨后春笋般蓬勃而起;成千上万自愿支援边疆建设的各族干部和科技人才,充实到内蒙古各行各业建功立业……

“一五”时期内蒙古被列为全国经济建设的重点地区,五年里国家对内蒙古基本建设投资累计达11亿多元。

中国共产党十一届三中全会之后,特别是1984年颁布实施《中华人民共和国民族区域自治法》之后,内蒙古迎来了新的发展机遇。

自治区抓住西部大开发的历史机遇,带领全区各族人民聚精会神搞建设,以经济结构调整为主线,加快思想观念和经济增长方式的转变,强化改革、开放、科技进步的三大动力,抓生态和基础设施建设,推动工业化、农牧业产业化和城镇化发展,走出了一条符合内蒙古实际的发展路子,促进了各民族的共同繁荣。

光阴荏苒,60个春秋在革命与建设的进行曲中匆匆而过。内蒙古各族人民群众经过前赴后继的辛勤创业,如今已收获丰硕的果实。

据统计,2006年,内蒙古生产总值达4790亿元,人均生产总值达2513美元,财政收入712.9亿元。近5年来,内蒙古生产总值以年均16.6%的速度增长,增速连年位居全国第一,被称作“内蒙古现象”。

如今,内蒙古已成为国家重要的农畜产品和能源、原材料生产基地,许多工农业产品产量跃居全国前列,涌现出伊利、蒙牛、鄂尔多斯、小肥羊等17个中国驰名商标;交通运输事业发展迅猛,2006年,内蒙古铁路正线延展里程达7813公里,公路线路里程8.33万公里,分别比1947年增长4倍和40.7倍;居民生活水平明显提高,内蒙古城镇居民人均可支配收入、农牧民人均纯收入分别由1978年的301元、131元增加到2006年的10358元、3342元。