从印巴战争中印度航母的表现,我们就可以看出,在拥有航母、但这个航母并不好用的情况下,航母就变成了一个累赘、一个包袱,甚至是一堆废铁。

为什么会出现这种情况呢?

我们知道,航母是一个超级复杂的系统,在任何一个复杂的系统当中,其子系统出现问题的概率都是不可回避的。比如,一架先进战斗机的机载雷达系统中有一个名词叫做“平均无故障工作时间”,也就是说,雷达工作多长时间内可以无故障。这种“平均无故障工作时间”按照通常指标大概是100多小时。如果说一艘航母上停着100架舰载机的话,就意味着这100架舰载机每一个小时就会有1架飞机的自带雷达出现故障。

航母系统的复杂性远远超过了一架战斗机,更远远超过了一架战斗机的雷达系统。从理论上说,航母在航行过程中的每一分钟都存在着故障的可能,都是带着故障去航行、去作战的。这些故障在某些系统中存在时可能不影响使用,但是一旦出现在某些核心系统上的话,航母就会发生无法参战、无法使用的现象。

讲到这里,我们就可以看出好用的航母和不好用的航母之间的差别了。在现实当中,不好用的航母更多的是一些老旧的、二手的航母,比如印度的航母就是这种情况。但是我们也不能排除即使是老旧的航母也有好用的情况,像英国的“竞技神”号,它在马岛战争中的表现是可圈可点的,依然称得上是一个好用的航母。

同样,航母不好用的情况在一些新航母当中也会出现。我们看法国新造的“戴高乐”号核动力航母,在刚刚建成试航的时候就出现了螺旋桨叶断裂的问题。被逼无奈,法国人把新桨叶拆下来,换上了老航母的螺旋桨。换上老螺旋桨之后,航母的航速只能维持在一个较低的水准。实际上就出现了新航母不好用的现象,而这种现象正体现了对航母技术的掌握程度以及建造标准的高低。只有真正掌握了航母的核心技术,真正能够维持一个高水平建造标准,才能够保障航母成为一个真正的好用的航母。

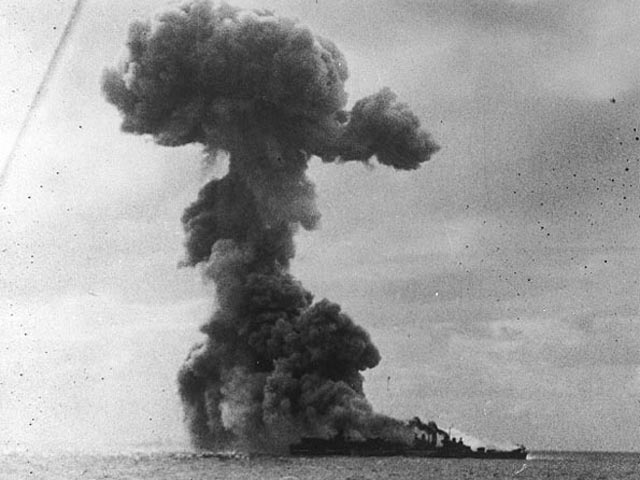

莱特湾海战“普林斯顿”号航空母舰发生大爆炸。[资料图片]

便宜的航母才是好航母

接下来要说的第二条标准就是:便宜的航母才是好航母。

大家可能觉得航母没有便宜的,甚至觉得“好货不便宜,便宜没好货”。但在航母(舰艇)的建造发展和使用当中,有个传统的说法就是:“被经费击沉的潜艇远远多于被导弹击沉的潜艇”。

舰艇本身就是一个花钱的东西,一艘航母真正成为一个好航母的前提必须是便宜。这种便宜包含三种涵义,第一是要造的起,第二是要用的起,第三是要损失的起。前两个涵义大家很容易理解,只有便宜,在军费有限的情况下,才能保持足够的数量,这就是所谓“便宜”的意义。至于“损失的起”,可能是更多人没有想到的。大家总觉得航母是不会被击沉的,从二战结束到今天,没有一艘航空母舰在实战当中被击沉。但在理论上,没有任何一艘舰艇是不会被击沉的。因此在航母的使用过程中一直还存在着另外一个问题,那就是损失航母。

还是以马岛战争为例,大家认为英国海军、英国航母的运气出奇得好。其实,在这场战争中曾经出现过英国航母被击沉的可能性,一旦英国航母被击沉,会带来什么样的结果呢?用英国海军自己的话讲,如果是“无敌”号或是“竞技神”号被击沉的话,那么英国海军将输掉这场战争。我们可以将这句话理解为,在这场战争中英国的航母处于一种“损失不起”的状态。

同样,这种状态在二战中的日本身上体现的更为典型。二战中,日本的航母可以说是规模不小,水平也不低。但日本的航母和其它大型战列舰几乎都是倾全国之力打造出来的,其本身的产能无法使损失的这些大型战舰迅速得到补充,因此就出现了“损失不起”的状态。如果我们把领域扩大到当时的头号主力战舰上,就可以看的更明确。当时日本拥有世界最大、最先进、战斗力最强的两艘战列舰:“大和”号和“武藏”号。这两艘倾全国之力打造出来的大型战列舰几乎成为了日本海军和日本帝国的一种象征,从心理上和从物质上都出现了“损失不起”的状况。结果在整个作战过程中,无论是“大和”号还是“武藏”号,基本上很少有出航的机会。“大和”号总共就出航作战了两次:第一次是在莱特湾海战,应该说是打了几炮,但基本上没有取得什么战果就撤了回来;第二次就是“大和”号被击沉的冲绳岛之战。这实际上就是一个典型的“损失不起”的例子。

所以,发展航母必须要考虑到经济因素,这种经济的因素决定了它能否造得起,能否用得起,同时也决定了它能否损失得起。而只有做到造得起、用得起、损失得起,这样的航母才是一艘好航母。