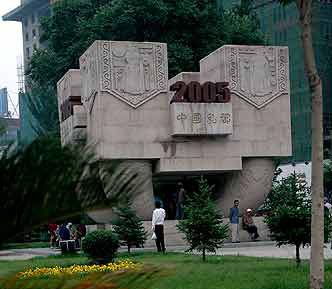

矗立在内蒙古博物馆游园的中国乳都雕塑

2005年8月28日,在中国乳制品协会成立10周年庆典上,呼和浩特市被中国轻工业联合会和中国乳制品协会正式命名为中国乳都。29日,人们期盼已久的中国乳都挂牌仪式在呼和浩特市隆重举行,许多国内外专家学者和乳业界人士共同见证了这一难忘的历史时刻。29日下午,中国乳制品协会和中国轻工业联合会在内蒙古博物馆游园举行了中国乳都雕塑揭幕仪式。这个象征着各民族大团结的巨鼎雕塑的落成,标志着呼和浩特市乳都地位的正式形成。

呼和浩特市地处北纬39度至41度之间,是世界上公认的最佳天然养牛带,发展乳业有着优越的自然地理条件和区位优势。呼和浩特市的农牧民自古就有制作和饮食奶酪、酸牛奶、奶油、奶皮、奶茶和奶酒等奶制品的传统习俗,并且很早就分化出了奶牛养殖业。改革开放后,呼和浩特市的现代良种奶牛养殖业开始起步,到1985年,奶牛养殖已经遍布46个乡镇、195个行政村,成为全国8个敞开供应牛奶的城市之一。2000年,呼和浩特市提出乳业兴市战略,2002年,国家农业部在产业发展规划中把内蒙古自治区列入了乳业发展的重点区域,呼和浩特市领导提出了打造中国乳都的口号,并并且于同年明确提出打造中国乳都的构想。呼和浩特市为发展乳业投入了巨大的财力、物力:从2001年起,连续3年每年投资近千万元调购优良牧草籽种,到2004年底,全市优质牧草保有面积达100多万亩,青贮玉米面积达115万亩,建成了1657个奶牛冷配站和1227个集中挤奶站。同时,建成了5万头以上奶牛基地旗县区4个,千头以上奶牛基地乡镇47个。全市奶牛存栏量达到50.8万头,鲜奶产量达到159万吨,人均鲜奶占有量达到746公斤,在全国省会城市和直辖市中均位居第一。进入2005年,呼和浩特市乳业继续呈现良好的发展势头。当年前7个月,全市奶牛头数达到58.2万头,鲜奶产量达到136万吨,分别比上年同期增长了37.9%和51.1%。呼和浩特市还为发展奶业制定了十五发展规划,先后出台了10部乳业相关法规,并且制定了扶持农民发展乳业的一系列优惠政策。各级财政对农民养奶牛给予必要补贴,帮助解决贷款,允许养牛户承包荒地种植饲草饲料,奶牛户每户增拨1亩饲料地。呼和浩特市还从资金、工商、土地、税收等多方面对龙头企业给予优惠。乳业已经成为呼和浩特市的支柱产业,该产业为当地贡献了1/3的国民生产总值,行业同比连续数年位居全国37个大中城市之首。

呼和浩特市乳业的发展壮大离不开伊利、蒙牛两大全国乳业龙头企业,伊利、蒙牛是中国乳都的两大支柱。伊利集团利用十几年的时间由一个小企业发展成为中国乳业第一品牌。从2003年至今,伊利集团主营业务收入高居行业第一,一直以强劲的实力领跑中国乳业,是中国乳品行业首家主营业务收入突破百亿元大关的企业。2004年,伊利集团实现主营业务收入87.35亿元,列全国乳业集团第一,资产总额达到48.5亿元,实现利润总额3.79亿元、净利润2.39亿元,与公司1996年上市之初的主营业务收入3.55亿元相比增长了25倍、资产总额增长了18倍、净利润增长了6倍之多。2005年7月,伊利投资3.5亿元建设的液态奶新工业园全面投产,工业园的建成使伊利液态奶的产能扩大近一倍。在同年公布的中国500个最具价值品牌排行榜中,伊利以136.12亿元位列第41位,品牌价值远远高于同行业其他企业,为呼和浩特市打造中国乳都增添了靓丽的一笔。以1996年伊利集团改制成功为标志,伴随着这个中国食品业的领导者的不断强大,内蒙古乳业终于走向全国。在中国乳业市场引发了革命性的进步,更催生了呼和浩特市的相关产业走上了工业化和现代化之路,巩固了呼和浩特的乳业大市地位,使呼和浩特市成为中国乳业的核心地带。

另一个乳业巨头蒙牛的发展也是有目共睹的。1999年成立的蒙牛公司实施“先建市场,后建工厂”的发展战略。通过虚拟联合,采取托管、承包、租赁等方式,投入品牌、管理、技术、配方,与区内外8家乳品企业合作,盘活了近7.8亿元的资产,当年就实现销售收入4365万元,随后几年销售业绩不断被刷新。从1999年创立到2005年,蒙牛创造了中国民营企业超速发展的神话,被业界定位为蒙牛速度。2005年上半年,蒙牛乳业的营业额由上年同期的34.73亿元上升至47.54亿元,并且在国内又建设了4个新投资项目,再次诠释了蒙牛速度这一内涵。在内地三大乳制品上市公司中,蒙牛乳业是盈利金额最高、增长速度最快的公司。伊利和蒙牛,这两个中国乳业的巨头用发展速度和业绩证明着它们无可争议的王者地位,不仅为中国乳都的腾飞插上了双翼,更为中国乳业的发展创造了一个又一个神话。

由于成功地培育出伊利、蒙牛两大乳品企业和获得中国乳都这一称号,呼和浩特市成为唯一荣获2005年中国营销世界特别奖的城市。中国乳都这张黄金名片,将使呼和浩特市在国内乃至国际乳业市场上拥有更大的发展空间,从而为中国乳制品行业的发展、为中国乳制品走向世界做出新的贡献。