2月22日,西气东输二线工程开工。这条9102公里的“长龙”建成后,对于优化我国能源结构,促进我国经济社会发展,造福广大人民群众,具有重大意义。

过去五年,我国综合国力显著增强,一个个重点工程发挥了重要的支撑作用。回眸五年,在经济社会各个领域,从交通能源奥运工程,到航空航天高新技术,再到疾控体系社会事业,一系列重点工程项目的建设深刻改变着我国基础设施和社会事业比较薄弱的状况,为全面建设小康社会的良好开局夯实了基础。

青藏铁路全线通车 京沪高铁即将开工

资料图片:一列火车驶过藏北错那湖边(2006年7月20日摄)。2006年7月1日,全程1142公里的青藏铁路开通。青藏铁路通车以来,实现了线路基础稳定、设备质量可靠、列车运行平稳。(记者觉果摄)

资料图片:一列火车驶过藏北错那湖边(2006年7月20日摄)。2006年7月1日,全程1142公里的青藏铁路开通。青藏铁路通车以来,实现了线路基础稳定、设备质量可靠、列车运行平稳。(记者觉果摄)

铁路是国民经济大动脉。五年间,列车驶上了“世界屋脊”,连接我国最重要的两个城市圈的京沪高铁经过紧锣密鼓的筹备、立项,即将开工。

2006年7月1日,西部大开发标志性工程青藏铁路,经过建设者五年奋战,全线开通并实现安全平稳运行。青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路,对西藏、青海的经济社会发展起到了巨大拉动作用。同年,我国第一条具有世界先进水平的高速铁路京沪高铁经国务院批准立项,预计2010年投入运营。

铁道部部长刘志军表示,过去五年是我国铁路建设规模最大、技术标准最高、成就最为显著的五年。铁路系统加快实施《中长期铁路网规划》,发展完善铁路网建设取得了重大成果。五年间,全国铁路完成建设投资5220亿元,比上一个五年增长82%;共投产新线6140公里、复线2808公里、电气化铁路6529公里。

西气东输西电东送 国家优化能源结构与布局

资料图片:跨越黄河的西气东输管道(2005年9月1日摄)。西气东输中卫黄河跨越工程位于宁夏中卫市境内,全长540米,是西气东输“咽喉”工程,目前运行良好,对西气东输西段生产起着重要作用。

资料图片:跨越黄河的西气东输管道(2005年9月1日摄)。西气东输中卫黄河跨越工程位于宁夏中卫市境内,全长540米,是西气东输“咽喉”工程,目前运行良好,对西气东输西段生产起着重要作用。

能源是国民经济的命脉。面对我国经济发展遇到的能源瓶颈和环境压力,五年来国家通过西气东输、西电东送等重点工程,形成了横贯东西的能源大动脉,并优化了能源结构。

西气东输工程2002年7月开工,西起新疆轮南、东至上海,全长约4000公里,2004年12月实现全线供气,清洁能源天然气源源不断地送往能源短缺的东部地区。

随着贵州至广东第二回±500千伏直流输电工程双极在2007年12月正式投运,南方电网已形成10条西电东送大通道,输电能力达到1650万千瓦,是2002年底的4.5倍。西电东送工程有力地缓解了东部省份的电力瓶颈。

三峡工程建设全面收尾 南水北调完成六成投资

资料图片:2007年7月20日,洪水通过三峡大坝下泄。新华社记者 杜华举 摄

作为水旱灾害频繁的国家,水利工程建设至关重要。五年来,三峡工程建设进入全面收尾阶段,南水北调进展顺利,水利工程防洪、发电、配置水资源功效进一步发挥。

2003年6月,三峡工程蓄水至135米,2006年10月,三峡库区水位升至156米,防洪功能和航运效益提前实现。截至2007年底,除升船机和部分发电机组尚未建成投产外,其他项目已全部建成。今年三峡工程主体工程将基本结束,全面转入运行期。南水北调工程2002年12月开工,截至2007年底累计完成投资占在建设计单元项目总投资的60.7%。今年,中线京石段工程力争实现临时通水目标,全年将向北京安全供水3亿立方米。

水利部有关负责人表示,我国水利工程建设重点正发生转移,在巩固以防洪为重点取得成果的基础上,将把水资源配置作为重点,促进水资源可持续利用。

奥运场馆首都机场扩建基本完成 人民共享奥运成果

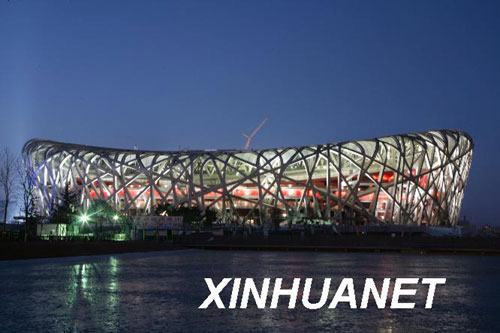

资料图片:2008年2月5日晚,“鸟巢”夜景照明灯试灯。从大年三十到正月初三,正在建设中的国家体育场“鸟巢”工程开启夜景照明,为春节期间的北京增添一道亮丽的风景。新华社发(黎方益摄)

资料图片:2008年2月5日晚,“鸟巢”夜景照明灯试灯。从大年三十到正月初三,正在建设中的国家体育场“鸟巢”工程开启夜景照明,为春节期间的北京增添一道亮丽的风景。新华社发(黎方益摄)

举办北京奥运会、残奥会,是中华民族的一件大事。届时,一个个北京奥运重点工程不仅将与精彩比赛交相辉映,还将留下丰厚的物质和精神财富。

2008年1月28日,北京奥运会标志性场馆之一的国家游泳中心(“水立方”)正式竣工交付使用。经过四年多的努力,除国家体育场(“鸟巢”)建设目前正在扫尾外,北京31个奥运场馆全部顺利完工。重要场馆“水立方”和“鸟巢”已成为北京新地标。此外,奥运配套工程——首都机场扩建工程,2004年3月开工,2007年12月顺利通过验收,其中3号航站楼将于本月29日投入使用,它的建筑面积是机场扩建前的2.5倍,是世界最大的单体航站楼。

完善体育场馆,优化场馆布局,疏导交通瓶颈……北京奥组委执行副主席蒋效愚表示,北京“以人为本”积极筹办奥运,让人民共享奥运成果。

神舟飞天嫦娥奔月 航天新突破提升自主创新能力

资料图片:2007年10月24日18时05分,搭载着我国首颗探月卫星嫦娥一号的长征三号甲运载火箭在西昌卫星发射中心三号塔架点火发射。新华社记者王建民 摄

资料图片:2007年10月24日18时05分,搭载着我国首颗探月卫星嫦娥一号的长征三号甲运载火箭在西昌卫星发射中心三号塔架点火发射。新华社记者王建民 摄

实现飞天梦想,是中华民族几千年来的美好夙愿。过去五年间,我国航天事业连续实现载人航天飞行、月球探测两大跨越,自主创新迈出新步伐。

2003年10月,神舟五号载人飞船成功发射,我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。2005年10月,神舟六号载人航天飞行圆满成功。

2007年10月,我国首颗探月卫星嫦娥一号成功升空,11月传回第一幅月图,首次月球探测圆满成功,我国成为世界上为数不多的具有深空探测能力的国家。

国防科工委副主任、国家航天局局长孙来燕说,首次月球探测工程的圆满成功是我国航天事业发展的又一座里程碑,是我国科技自主创新取得的标志性成果。

建设疾控体系和农村寄宿制学校 努力补齐社会事业“短板”

2003年突如其来的非典疫情使我们更加重视医疗卫生事业发展,构建和谐社会的目标使我们进一步提高了对补齐社会事业“短板”的认识,重点工程开始向建立疾病控制体系、建设农村寄宿制学校等社会事业领域延伸。

非典过后,国家立即启动了疾病预防控制体系建设。目前,中央和地方已安排投资105亿元,安排建设疾控中心项目2448个,基本建成了有效应对重大疫情的公共卫生网络体系。为进一步普及发展农村义务教育,2004年农村寄宿制学校建设工程启动,截至2007年底,在中西部地区953个县,新建、改扩建7651所学校,极大地改善了农村学校办学条件,满足了195万新增学生的就学需求,西部农村初中寄宿生比例已超过一半。

国家发展改革委主任马凯表示,五年来,按照中央的要求,大力发展以改善民生为重点的各项社会事业,加大资金支持力度,促进了经济社会协调发展。

回眸五年,一大批关系国计民生的重点建设项目相继竣工投产或开工建设。国家统计局数据显示,2003年至2006年,我国基础产业和基础设施建设投资总额达12万亿元,是1978年到2002年的近两倍。我国经济社会发展的基础和环境得到改善,为未来经济社会协调发展奠定了坚实的基础。(记者刘铮、周英峰)